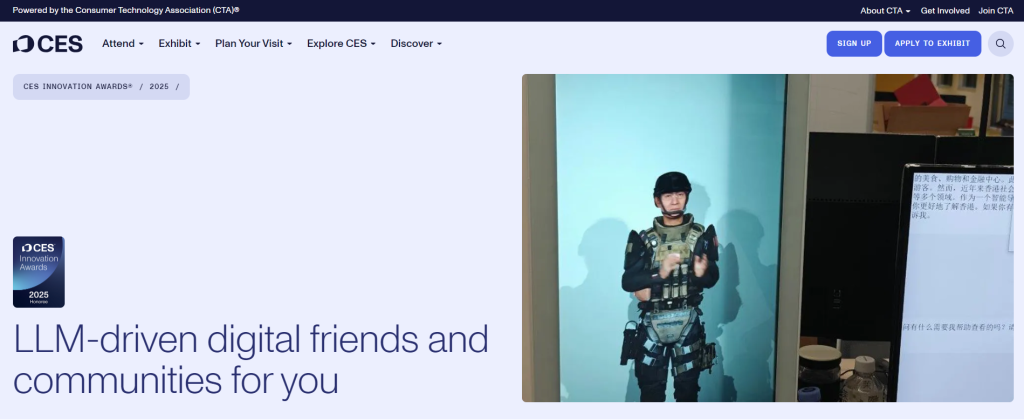

1月7日至10日,全球科技创新及消费电子行业盛会——2025年国际消费电子展(CES)在美国拉斯维加斯隆重举办。在这场有着“世界科技春晚”之称的舞台上,香港科技大学(广州)师生创业公司——元惑科技的创新产品“LLM-driven digital friends and communities for you(大语言模型驱动的个性化数字伙伴与社群)”,从近4000个参赛项目中脱颖而出,荣获CES创新奖2025(人工智能赛道)。他们是人工智能赛道获得该奖项的唯一一家中国大陆企业,更是成立时间最短的获奖企业之一,元惑科技用不到8个月的时间(2024年5月份正式成立),和三星、AMD、惠普、高通、戴尔、博世……等一众世界顶级企业,站上了同一个领奖台。

作为港科大(广州)孵化出的首批优秀企业,元惑科技由23级红鸟硕士班学生李俊伟(数据科学与分析学域)、熊大卫(创新创业与公共政策学域)、翁策楷(数据科学与分析学域)和信息枢纽院长陈雷教授、信息枢纽唐靖助理教授五人联合创办。这家秉承“科技驱动,解惑‘元’问题”为创立初衷的企业,是从学校未来技术学院红鸟硕士班的项目制培育中播种,通过“创业桥”计划的帮助萌芽,经过伍楷舜、陈雷、吴逊、唐靖、周晋妮等多位导师的指引成长,最终在创业中心的孵化下,走向世界舞台。

港科大(广州)协理副校长(知识转移)熊辉教授作为港科大(广州)代表,与香港科技大学代表团一同参加CES并代表元惑科技领奖。他表示:“元惑科技此次获奖不仅是对学校创新实力和技术生态的认可,更充分展现香港科技大学(广州)系统性的成功。这是全校各部门协同努力、相辅相成的结果。”

2025CES展会吸引了14万多名参会者,有4500多家企业参展,其中包括323家世界500强企业。CES创新奖竞赛由消费技术协会(CTA)主办,旨在表彰33个消费科技产品类别中的杰出设计与工程成就。该奖项由包括媒体成员、设计师、工程师组成的行业专家评审团依据创新性、工程实现与功能、美学及设计等多个维度进行综合评审,最终评选出最具创新性的产品。

本次元惑科技的获奖项目“LLM-driven digital friends and communities for you(大语言模型驱动的个性化数字伙伴与社群)”是一个软硬件融合的解决方案,简单来说,这是一个可以在全场景实现陪伴式交流和学习的“人工智能体”,可以适配于移动端、网页端及桌面、全息柜、硬件设备等各种生活场景中。

元惑科技巧妙地将先进的AI大语言模型与多终端智能体结合,完美适配校园、社区等多种落地场景。整体方案能与用户实时互动沟通,还能访问外部网络或专有知识库。通过快速部署,实现了跨平台的兼容性。不仅如此,全息显示技术大大提升了参与度,使其在教育、营销、大消费等领域大放异彩。此外,它还具备多模态能力、多代理任务管理等功能,就像你身边的数字伴侣,给你始终如一的陪伴。

据了解,今年共13家港科系初创企业亮相CES展览。来自香港科技大学的初创公司Vidi Labs Limited同样获得了CES创新奖 2025。该公司主做老年及视障人士视觉辅助穿戴式设备。

火种初燃:从考虑“退学”到准备创业

元惑科技的故事,源于三个工作过,又选择回归校园的同学。

“2024年11月初,当我们无意间发现CES创新奖2025的获奖邮件在我的备用邮箱里时,才意识到我们的创业项目得到了认可——我们,可以与全球科技巨头同台领奖。”回忆起知晓项目获奖时的心情,三位同学依旧心潮澎湃。然而,将时间再往前回拨14个月,这几位同学刚刚入学不久,他们面对的,却是迷茫和不安。

“说实话,当时我都想过退学了。”回忆起入学不久后的状态,李俊伟表示,“红鸟硕士项目前期会给学生很高的自由度,但同时也会投射出学生内心的不安。”熊大卫与李俊伟是工作期间“一栋写字楼的伙伴”,他们也一起选择辞掉工作,来港科大(广州)红鸟硕士班就读,他补充道,“我想这和我们都经受过工作的‘打磨’有关,职场以目标为导向,我们只需要完成既定KPI即可,但是来到这里上学的第一个学期,我们一直处于自由探索的阶段,这让我们有点不知所措。”

迷茫中,他们遇到了同样曾经工作,但意识到需要“拥抱技术革命”选择回归校园深造的红鸟硕士班同学翁策楷。三个人“一拍即合”,决定化迷茫为动力,创业去!

“因为我们突然意识到,失败并不可怕。在香港科技大学(广州),学校一直提倡‘凡事皆可为’的精神,我们可以失败,可以一直失败,但学校总会给我们重新开始的机会。”

锚定方向:近20个想法中找到1个可应用的项目

“AI心晴、元莱飞训、Muscle Coach、text2paper再到塔塔AI……”,得益于融合学科的教学理念,红鸟硕士项目的第一学期里,几位团队核心成员在港科大(广州)这个“大工具箱”疯狂获取“升级打怪的道具”,吸收未来创业所需的养料。“《跨学科设计思维课程》上,我们的项目导师周晋妮老师培养了我们从用户出发的思维,我们会从‘失败’中快速学习,理解用户真正需求,再不断迭代。”回忆起那段逐渐收敛创业方向的经历,李俊伟谈到。经过不断尝试,他们逐渐找到了自己的创业方向——通过人工智能,解决教育公平性问题。

带着对人工智能技术的求知欲,他们找到了信息枢纽院长陈雷教授和数据科学与分析学域唐靖助理教授所创立的红鸟项目“元宇宙课程及工作坊平台”,通过元宇宙联合创新实验室开始了创业的探索之旅。在实验室里,三位同学再次开始了疯狂试错,探索技术解决方案和市场需求,他们一共尝试了将近20个不同的产品,一做出产品模型,就立即在师生聊天群内部分享,通过用户反馈,反复尝试和验证。

在团队寻找技术方向的关键时刻,陈雷教授分享了自己在香港做的一个“失败”案例。多年前,他曾用深度学习模型为香港警察局设计了一个对话机器人,用来处理老年人的非紧急求助。然而,缺乏情感的交流并非用户所求,机器人精准且快速的回复却让孤独的老人感到冰冷与不适。“人工智能不仅有技术的精度,还要有人性化的温度。”陈雷教授的经验启发了几位同学。在大模型遍地的人工智能时代,所有人都在说人要学会靠近大模型、驯化大模型。但同学们最终决定,元惑科技就是要把AI大模型向人推得更近一些,让那些哪怕不会“Prompt”,难以主动学习AI工具的人,也能体验到“有灵魂”“有人味儿”的AI技术。

如何将大模型训练得更有“灵魂”?三位创始人在起步初期会遇到一些技术瓶颈。“我们的模型初始响应速度将近十秒,各类更新也很慢。”但好在有学术导师的助力,在他们的技术指导和点拨下,模型经过改良,响应速度提高了3.3倍,具备了投入市场的可能性。

有了思路,有了技术,正值学校招生季,一款风靡校园的聊天助手——塔塔AI横空出世,受到了广大师生和想要报考港科大(广州)同学们的热烈欢迎。这也成为了元惑科技最终参展CES并获奖产品的最初雏形。最终在这一产品的基础上不断优化和迭代,“有灵魂的AI伴侣”在半年后惊艳了CES的评审团。

信息枢纽院长陈雷教授

我认为跨学科背景可以带来不同的视角和创意,反而更有利于技术的落地应用,很多非计算机专业的学生,往往可以给我意想不到的科研灵感和新思路。单纯的“代码工程师”,可能是最容易被AI工具取代的工作。计算机技术的壁垒已经不再难以逾越,带着用户思维的同学,能更好地运用AI工具将技术与人类需求、情感和社会场景紧密结合,与市场需求碰撞。

信息枢纽数据科学与分析学域助理教授唐靖

我的组里有许多非计算机专业的学生,只要愿意学,一年的时间就可以让他们在数据分析、人工智能领域具备一定的科研能力。在港科大(广州),学生的专业限制并非短板,如何引导学生学会用人工智能工具发挥其跨专业所长,才是最重要的,也是我为人之师要做的工作。

信息枢纽数据科学与分析学域红鸟硕士研究生李俊伟

跨学科的学习与合作对我很重要,我很多新奇的想法就是通过多看多听,与各位伙伴取长补短,融合交叉才能够落地。宏观来看,外部的业务合作也类似于交叉学科合作,要学会把自己的思想装进别人的脑袋,把别人的钱装进自己的口袋,学会互利共赢,真的很不容易,但的确是一定要磨炼的能力。

社会枢纽创新创业与公共政策学域红鸟硕士研究生熊大卫

从我的个人体验来看,交叉学科的核心并非要求每个人都成为达芬奇一样通才式的全能专家,而是旨在帮助来自不同学科领域的同学找到合作的契机和有效的合作方式,以便更好地应对未来世界日益复杂且不断生长变化的“wicked problem”。

信息枢纽数据科学与分析学域红鸟硕士研究生翁策楷

我会根据项目需要,利用AI工具快速学习新技术,遇到更复杂的难题就找不同领域的老师和同学交流,一般的技术难题,一个星期基本都能解决。这种根据项目衍生问题快速寻找解决方案的学习模式,对我们团队推进创业进度十分有利。

架起桥梁:实现从“0”到“1”的创业体验

2024年7月,由副校长(教学)吴景深教授策划、未来技术实验室负责运营的“创业桥”计划(The Bridge Program)正式推出。元惑科技的三位同学正是在该计划的扶持下,真正走过了从学生到创业者的“桥”,获得了创业方面的专业指导和丰富的资源支持。

“我们只要有一个创业的梦想,这里(“创业桥”计划)就有资金、有设备、有专业指导等各种资源,还有两个月一次的项目复盘评审,保障团队没有走弯路,最近一次的评审,创业桥也邀请了业界的资深投资人、技术大牛以及行业专家进行点评及反馈,这对我们帮助很大。”李俊伟感慨道。

在“创业桥”计划的支持下,学生完成了从“0”到“1”的跨越,“它真的像一架桥梁,架起了我们走向创业的通路。”回忆起“创业桥”计划对他们创业之路的帮助,熊大卫感觉受益匪浅,“我们少走了很多初创公司踩过的坑。”据了解,自2024年7月起,首批20个红鸟硕士班创业项目入驻“创业桥”计划,进行商业模式探索、技术开发迭代、创业团队建设等一系列创业实践活动,元惑科技正是首批入驻团队之一。

走向市场:从天方夜谭到天时地利人和的必然

红鸟硕士班的项目制培养撒下了创业的种子,学术和项目导师的指引给予了团队充足的养分,“创业桥”计划如同春风呵护幼苗破土……元惑科技一路走来,来到了港科大(广州)科创企业生产线的最后一步——知识转移办公室创业中心的扶持和加速。

“一开始创业中心的老师推荐我们参加CES的时候,我们觉得简直是天方夜谭,但老师们给了我们极大的鼓舞。”李俊伟表示,“公司才刚成立几个月,产品也才只有一个初代的样机,但既然学校给我们这个机会,我们就一定要尽全力做到最好。”

“我们要做的是,把学生的项目从温室中引导出来,直面市场竞争,实现从新手到进阶的准备。”对于选择元惑科技参加CES创新奖的评选,协理副校长(知识转移)熊辉教授有着自己的判断,“我们一共选择了3个各有特色的创业项目参加本次CES的评选,元惑科技的最终获奖,我并不意外。因为当下正处于人工大模型赋能千行百业的关键时刻,这是天时;港科大(广州)是最早一批做大模型的高校,走在技术前沿,这是地利;更重要的是,项目中体现的人文关怀和情绪价值为未来科技发展提供了新思路,相信这一点也打动了评审团,这是人和。”

展望未来:荣耀只是成功的一小步

“得知获奖消息后,我们只高兴了两分钟。”李俊伟说,“我们需要尽快面向市场,迭代产品,目前团队正在尝试让大模型智能体不仅可以进行对话,更能通过识别用户的表情、动作,进行多模态的交互。”

创业中心副主任、实践教授白煜也勉励同学们,“此次获奖只是成功的一小步,未来任重道远。尽快拓展客户,获得市场更多的反馈,打磨升级产品,把产品做好,把公司做好才是团队成员亟需思考的问题。”

“元惑科技此次获奖发挥了示范引领作用,为港科广学子创业树立了典范。让大家看到,自己身边的同学就可以做出得到国际认可的创业项目。”熊辉教授对学校知识转移的未来充满信心,“在全校各个部门的配合、努力下,相信会有更多的元惑科技涌现。”

“幸亏我们是在港科大(广州),”回顾从入学到获奖的这一年多的经历,三位同学异口同声。“我们深刻理解了‘凡事皆可为’的港科大精神。回想我们走过的每一步,都感受到了这所大学对创新创业发自基因里的支持,红鸟硕士项目、“创业桥”计划、项目导师、学术导师、创业中心、创业协会、师生用户群……缺少任何一环,可能都不会有元惑科技今天的获奖。目前,我们已经吸纳了4位本科生、8位硕博研究生一同参与,我们希望可以坚守创业的初心,在学校的助力下,持续科技驱动,解惑‘元’问题。”

——文章来源于笃学路1号编辑部